|

|

| |

|

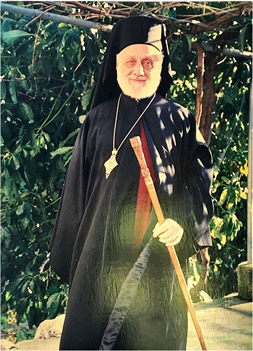

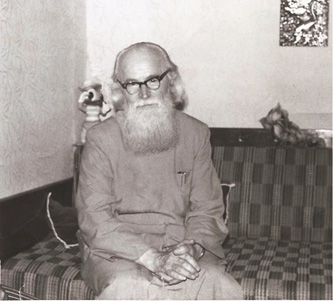

SOFIAN BOGHIU

Sofian Boghiu est né le 7 octobre 1912 dans le nord de la République de Moldavie, sur les rives de la rivière Prut, dans le village de Cuconeștii-Vechi. Dans sa publication de 2022 de la Vie du célèbre iconographe qu’allait devenir Sofian Boghiu, le protos Antipa Burghelea nous livre les différentes étapes de son parcours clérical et professionnel.

Nous savons ainsi que Sofian avait entamé très jeune, entre 1930 et 1932, une carrière artistique associée à une vocation religieuse, en suivant des études à l’École de peinture et de chant religieux au monastère de Dobrușa, en République de Moldavie. Quelques années plus tard, le 6 août 1939, le jour de la fête de la Transfiguration, il fut ordonné hiéromoine à la cathédrale de Bălți en Bassarabie. Dès lors, il décida de reprendre ses études en s’inscrivant d’abord en 1940 à la nouvelle École de peinture d’église de la Patriarchie roumaine à Bucarest, puis en suivant des cours de perfectionnement à l’Académie des Beaux-Arts de Bucarest, entre 1940 et 1944.

Le 15 avril 1945, Sofian fut ordonné hiéromoine au monastère d’Antim. Il en devint l’abbé en 1950 et s’attela à le faire restaurer jusqu’en 1951 quand il fut élevé au rang d’archimandrite, en date du 12 novembre. Il allait rester abbé d’Antim jusqu’à sa mort le 14 septembre 2002, avec une interruption de 1954 à 1967, quand il fut nommé abbé et résident du monastère de Plumbuita, d’une part, et ensuite emprisonné en 1958 dans quatre prisons différentes en Roumanie, de l’autre.

Dans l’intervalle, en 1948, le père Sofian était devenu actif en tant que guide spirituel et professeur de dessin au séminaire de théologie du monastère de Neamț, un poste qu’il a gardé jusqu’en 1950, quand il fut nommé membre de la Commission pour la peinture d’églises de la Patriarchie roumaine à Bucarest. Il allait d’ailleurs rester membre de cette commission jusqu’à sa mort en 2002.

Entre 1951 et 1954, pour compléter sa formation d’iconographe, le père Sofian s’engagea comme apprenti auprès du peintre roumain d’origine grecque Dimitrie Nicolaide sur les chantiers de la chapelle du monastère d’Antim et de l’église de Pipirig, dans la région de Neamț. De 1955 à 1958, il peignit ses premières églises en tant que contremaître dans les monastères de Negru Vodă et de Saon en Roumanie.

Après sa libération, le père Sofian est réintégré dans la Commission de peinture d’église du patriarcat roumain et entame un travail impressionnant de peinture de sites à travers tout le pays. Il travailla comme peintre aux Ateliers de la Patriarchie roumaine, puis reprit son travail sur les chantiers en tant que peintre, restaurateur et maître, et ce jusqu’aux dernières années de sa vie. En cette qualité, il fut le coordinateur, le maître par excellence et celui qui avait souvent le dernier mot. Même si la Commission de peinture était dirigée par l’un des évêques vicaires patriarcaux, celui-ci, par respect pour Père Sofian, lui donnait souvent la priorité.

Voici en bref ce à quoi œuvrait pratiquement le père Sofian sur les sites de Roumanie :

- Il se rendait dans les églises paroissiales et faisait des recommandations sur la nécessité de restaurer ou de repeindre.

- Il dessinait des plans pour les scènes à peindre dans les églises, et établissait des estimations des coûts.

- En collaboration avec le doyen local du diocèse, il dirigeait les commissions de réception des œuvres picturales achevées et attribuait des notes.

- Il avait le droit de prendre des apprentis sur les chantiers qu’il dirigeait, des jeunes gens qu’il proposait généreusement à la promotion.

Père Sofian effectuait souvent des travaux gratuitement ou laissait sa part d’argent pour les besoins de l’église qu’il peignait, comme dans le cas de l’église Tudor Vladimirescu à Bucarest, où il a fait don de ses honoraires pour l’installation d’un système de chauffage. D’une certaine manière, il était aussi le lien entre la guilde des peintres d’église et la direction de celle-ci, présentant les souhaits des peintres à l’administration cléricale. Outre ses compétences artistiques, le père Sofian a également laissé dans les églises du pays le souvenir d’un homme noble, instruit et profondément spirituel. Sans oublier que notre iconographe avait, en parallèle à toutes ses responsabilités, rédigé de nombreux ouvrages tout le long de sa vie, dont plusieurs ont été publiés.

En ce qui concerne son art, il convient de signaler que Père Sofian a été influencé par le courant qui s’était détaché de l’art néoclassique en vogue au XIXe siècle pour suivre le cours du renouveau de l’art byzantin au début du XXe siècle. Cette tendance était présente dans tout le monde de l’orthodoxie, non pas seulement en Roumanie. Il est un des continuateurs de certains grands peintres qui ont amorcé ce processus en Roumanie dans les années 1930. Avec lui, l’évolution de l’art byzantin se poursuit encore aujourd’hui, car il existe en Roumanie une génération de jeunes peintres d’église de grande valeur. Même l’équipe de mosaïstes qui travaille à la nouvelle Cathédrale nationale de Bucarest est dirigée par des disciples directs ou indirects de Père Sofian.

Père Sofian fut canonisé en juillet 2024. Il prit le patronyme de saint Sofian d’Antim, le monastère de Bucarest dont il fut l’higoumène.

L’œuvre de Sofian Boghiu dans le patriarcat d’Antioche

Dans le patriarcat d’Antioche, le père Sofian Boghiu a réalisé trois principales œuvres. Deux se trouvent au Liban, s’agissant de la voûte et des parois de la chapelle Saint-Georges du monastère de Deyr el-Harf en 1971, et de la coupole de l’église Saint-Georges de Broummana en 1982. Ces deux entreprises sont décrites plus bas. La troisième a touché la Syrie où il a peint les fresques de la paroi absidale de la nouvelle cathédrale Saint-Georges de Hama en 1980, une œuvre qui fut sérieusement endommagé suite aux troubles de 1982.

Son œuvre a marqué l’héritage iconographique byzantin du Proche-Orient de l’empreinte roumaine contemporaine, s’ajoutant aux influences picturales qui l’ont précédée : crétoise, chypriote, grecque, serbe, russe…

Au Liban

Outre son œuvre exceptionnelle de peintre d’églises et les enseignements spirituels conservés dans plusieurs volumes, le père archimandrite Sofian Boghiu a laissé un magnifique carnet de mémoires publié sous le titre Journal dans une édition dirigée par Emilia Mareș et Garoafa Coman à Bucarest (Roumanie) en 2019. Ce journal comprend les souvenirs de ses voyages entre 1970 et 1999 dans toutes les régions de la Roumanie et dans plusieurs pays, y compris les États-Unis. Pour cette contribution, nous avons pris le journal du père Sofian Boghiu comme guide de voyage pour visiter les lieux et travaux qu’il a réalisés au Liban avec les frères Mihai et Gabriel Moroșanu et son apprenti Costel Micu.

La première entrée au Liban apparaît en 1971, le 4 octobre. Auparavant, le 29 juin, Père Sofian note la visite à Bucarest de l’archimandrite Élie Marcos, abbé du monastère de Deyr el-Harf au Mont-Liban, qui était arrivé à Bucarest après avoir voyagé à Rome et à Paris. Ce fut certainement l’occasion de discussions préliminaires sur la peinture de l’église du monastère par une équipe roumaine.

Arrivé au Liban le 4 octobre, Père Sofian se réjouit de voir la capitale libanaise : « Nous traversons Beyrouth, une grande ville luxueuse, avec une circulation très intense ». Les notes sur Beyrouth reviendront à chaque visite. Encore dans l’heureuse position d’être considérée comme le « petit Paris de la Méditerranée orientale » avant le déclenchement d’une implacable et longue guerre civile, la ville a révélé toute sa beauté sous un soleil généreux en ce beau mois d’automne. Aujourd’hui, alors que la capitale du Liban a connu d’innombrables batailles, bombes et explosions, des vestiges de cette beauté subsistent encore. Plus tard, en visitant la grande cathédrale orthodoxe de Beyrouth dédiée à saint Georges, le père s’émerveillera de la résilience de cette communauté chrétienne dans un pays qui devient peu à peu majoritairement musulman. Mais il est perplexe lorsqu’il constate, en assistant à la messe du dimanche 11 juin 1972, qu’« après la lecture du Saint Évangile, le chant de l’hymne chérubique commence immédiatement, sans ektenia. Il n’y a pas eu de sermon non plus. Très peu de monde. [...] Ils ressentent aussi une terrible crise de vocation sacerdotale ».

Bien que, comme le soulignent avec justesse les auteurs de la préface du Journal, le père Sofian était un « amoureux de l’Au-Delà, » ses notes sur la situation des chrétiens du Liban et de Syrie reflètent avec une grande profondeur et une juste compréhension leur vie de privations spirituelles et matérielles. L’une de ses confessions fait bien sûr référence à la nécessité, qu’il a également perçue au Liban, que les textes liturgiques soient accessibles dans la langue parlée par tous les chrétiens participant aux offices divins : « J’ai assisté aujourd’hui [14 février 1972] à la Sainte Messe célébrée dans l’église maronite, mur contre mur avec l’église de notre monastère. Je ne comprends rien à ce qu’ils chantent ou lisent. Je réalise une fois de plus combien il est important pour le chrétien de savoir, de comprendre ce qui se passe sous ses yeux. Comment puis-je dire ‘Amen’ à quelque chose que je ne comprends pas ? ». Dans un autre passage, le père Sofian explique : « Ils célèbrent en arabe, sur un texte syriaque ». Dans le même esprit de renouvellement de la langue liturgique, Saint Antim d’Ivir, le grand théologien, typographe de génie et futur métropolite de la Valachie, et le patriarche antiochien Athanase Dabbās avaient travaillé ensemble pour apporter la lumière de l’imprimerie aux communautés arabophones de la Syrie ottomane, après avoir imprimé en 1701-1702, en pays roumain, deux livres liturgiques en grec et en arabe (Feodorov 2023).

Au Liban, le père Sofian était attendu par plusieurs personnes impliquées dans le projet de collaboration roumano-libanaise mis en place. Tout d’abord, son éminence Georges Khodr, Métropolite grec orthodoxe du Mont-Liban, qui suivit tous les travaux des peintres roumains dans plusieurs églises et monastères de son diocèse.

Son Éminence Monseigneur Georges Khodr,

Métropolite de Byblos et Botrys (Mont Liban)

Dans le Journal, on trouve plusieurs notes sur les jours de fête où le père Sofian a célébré la messe avec le métropolite Georges, ainsi que des mentions discrètes de la confiance amicale et fraternelle qui s’était installée entre eux. Tout d’abord, son éminence le métropolite Georges a été chargé de l’arrivée du groupe de peintres, du transfert de tous les Roumains au monastère de Deyr el-Harf, lieu de leur premier travail au Liban, et des contacts avec les autorités locales. Père Sofian le décrit après une première rencontre le 5 octobre, immédiatement après leur arrivée à Deyr el-Harf, en ces termes : « Dans le courant de la matinée, nous avons reçu au monastère la visite de Sa Grâce le métropolite Georges Khodr, personnage lumineux et sage. Très cultivé et modeste. Il était heureux que nous soyons venus ». Plus tard, il rencontrera le patriarche de l’Église grecque orthodoxe d’Antioche, Elias IV, au sujet duquel il écrit le 6 novembre 1971 : « Le patriarche Elias IV, âgé, plein d’énergie, éduqué à Athènes, est un grand érudit. Il a un air paternel et il est très sympathique ».

Le père Sofian évoque aussi la présence du père Andrei Scrima dans la vie des communautés chrétiennes au Liban, ses proches rapports avec son éminence Georges Khodr, sa participation aux offices divins et ses visites des monastères où des Roumains étaient en train de peindre des fresques et des icônes.

Plusieurs jeunes prêtres libanais appréciaient particulièrement le Père Sofian. Parmi eux, l’archimandrite Daniel Bedrane, qui dirige aujourd’hui l’Église grecque orthodoxe d’Antioche dans la ville de Cordoba en Argentine, a rendu visite au père Sofian à Bucarest en 1972 et en 1991, et il est resté en correspondance avec lui jusqu’à sa mort. En 1990, une relation particulière s’est développée entre le père Sofian et le monastère de Douma, dans le nord du Liban, en particulier avec le père Touma Bitar et la mère Maryam Zakka. C’est là que, après le départ définitif du Père Sofian pour Bucarest, un apprenti du père Sofian, Costel Micu, a peint la fresque, après l’avoir assisté à préparer le programme iconographique.

Le père Sofian avec Daniel Bedrane à l’église d’Antim de Bucarest

Les mémoires de Père Sofian mentionnent à plusieurs reprises les jeunes membres du Mouvement de la jeunesse orthodoxe du patriarcat d’Antioche (M.J.O.), fondé en 1942, version libanaise de l’ASCOR, Association des étudiants chrétiens orthodoxes Roumains, dont le père était très proche à Bucarest. Leurs activités au sein des communautés orthodoxes du Mont-Liban, dans l’Église et dans la société, sont présentées dans les pages du Journal avec admiration et joie. Le 10 octobre, à Deyr el-Harf, le père Sofian écrit : « L’office a commencé à 7 heures. On a célébré les Vêpres et les Complies. [...] Je suis maintenant dans la petite église, une salle spécialement aménagée pour la messe, il y a aussi des jeunes du M.J.O. qui chantent et lisent au banc, comme de vrais maîtres de chant ». Le 31 mai, le père note : « Dans l’après-midi, nous avons reçu la visite d’un groupe de jeunes du M.J.O. Ils voulaient discuter de la crise des vocations sacerdotales. » Sans prévenir et sans effort, le père Sofian a rassemblé autour de lui de jeunes Libanais désireux d’écouter ses enseignements et ses histoires, de même qu’au monastère Antim de Bucarest.

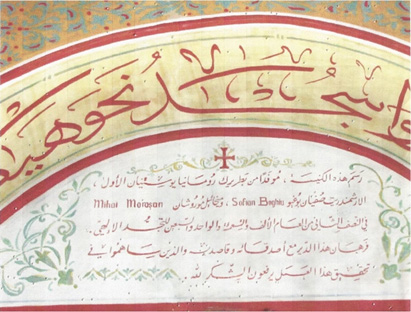

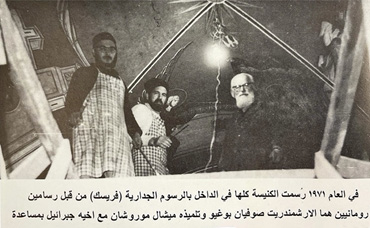

La première œuvre du père Sofian au Liban, dont le programme iconographique avait été conçu à Bucarest, a été exécutée à Deyr el-Harf avec Mihai Moroșanu, comme le montre l’inscription en arabe et en roumain sur le mur d’entrée.

Situé au Mont-Liban, à 1 000 m d’altitude, cet établissement, dont le nom se traduit par « Monastère entouré de pins », se trouve à 33 km de Beyrouth, dans un village habité par des grecs orthodoxes et des maronites, voisin d’un village druze. La légende veut que le premier monastère, dédié à Saint Georges, ait été fondé ici en 1306 et qu’il ait été habité par des moines sans interruption jusqu’en 1939, date à laquelle il est devenu un couvent de religieuses. Après une période d’abandon, en 1957, une communauté monastique composée de jeunes membres du mouvement orthodoxe s’y est installée. Ici, dans l’église qui date probablement du 18 e siècle, de nouvelles fresques ont été peintes.

Signatures en arabe et en roumain d’une fresque de Deyr el-Harf

Le père Sofian avec Mihai et Gavriil Moroșanu en train de peindre

l’église de Deyr el-Harf

De gauche à droite, sainte Philotée en costume populaire roumain, et sainte Parascève, à Deyr el-Harf

Pour qui connaît la peinture du Père Sofian, l’iconographie et la chromatique des fresques de Deyr el-Harf n’ont rien de surprenant. Il était cependant inattendu pour la communauté monastique — et pour les hiérarques du lieu — que le programme iconographique comprenne des icônes de saints roumains, comme le note le père Sofian dans son journal le 27 octobre 1971 : « À Bucarest, il y a une grande fête à la cathédrale. Ici, on ne le sent pas du tout. La Sainte Liturgie est célébrée parce que c’est mercredi, mais personne ne connaît saint Dimitrie Basarabov. Je leur ai dit qu’il est le saint patron de la cathédrale patriarcale de Bucarest, que ses reliques se trouvent là-bas et qu’il est très honoré par les Roumains, en particulier les habitants de Bucarest. Je leur ai également parlé de sainte Parascève de Iași. Nous peindrons ces saints ici aussi ».

Le 19 décembre, il note : « Il a neigé paisiblement, tout est blanc autour de nous. Le soleil brille mais ne chauffe pas. Hier soir, j’ai terminé le voile de sainte Philotée, une sainte roumaine ». En effet, la peinture de l’église a des accents roumains que le père Sofian aimait beaucoup : sainte Philotée, sainte Parascève, puis « un ornement, un tapis roumain, sur l’arc qui sépare la nef du pronaos » (note du 14 octobre). Sur la voûte de l’autel, Jésus est représenté assis sur un demi-cercle aux couleurs du drapeau tricolore roumain.

Le christ Pantocrator représenté assis sur un demi-cercle

aux couleurs du drapeau tricolore roumain, à Deyr el-Harf

Dans la monographie publiée par Houda Kassatly, dont les premiers mots sont signés par Son Éminence le métropolite Georges Khodr du Mont-Liban, on trouve à la page 68 une liste de saints peints par des Roumains, y compris des saints locaux tels que saint Maron et saint Jean-Damascène. L’auteur poursuit en notant : « De plus, la présence sur les murs de fresques représentant deux saints roumains : sainte Philotée et saint Dimitrios Bassarabov, marque le passage entre le Liban et la Roumanie et dévoile l’identité des iconographes » (Kassatly 1996 : 68). En ce qui suit, Houda Kassatly raconte comment la fresque, endommagée en 1983, a été restaurée en juin 1991 par le père Sofian Boghiu, revenu à Deyr el-Harf avec Costel Micu, qui travaillait alors à la résidence patriarcale grecque catholique de Raboueh. Voici le passage qui conclut cette partie du livre, la meilleure preuve de l’image lumineuse que le père Sofian a laissée aux Libanais qui l’ont connu et qui ont reçu le don de sa peinture et de son enseignement.

« Il convient de noter que le père Boghiu, le maître d’œuvre des fresques de Deyr el-Harf, est actuellement un des chefs de file de l’école iconographique roumaine qui connut, durant les précédentes décennies, un essor qualitatif important. Tout en reprenant la grande tradition byzantine selon les normes et le style propres aux pays roumains, cette école fait également preuve d’esprit inventif, donnant souvent sa place à une sensibilité « moderne » incorporée dans l’ensemble spirituel de la représentation iconographique. De cette manière, grâce aux fresques de Deyr el-Harf, l’Église orthodoxe au Liban peut se réjouir de posséder aujourd’hui une création iconographique contemporaine plutôt rare au Proche-Orient » (Kassatly 1996 : 68-69).

Outre l’image d’un créateur de beauté rempli d’esprit saint, il faut imaginer la vie du père Sofian dans la communauté orthodoxe de Deyr el-Harf. Au retour de ses voyages au Liban, il racontait : « C’est le Jeudi Saint. Nous sommes rentrés à Deyr el-Harf. J’ai lu moi-même l’un des 12 Évangiles. Je me sens très détendu dans ma cellule douce et reposante ». Comme j’ai pu le constater lorsque j’ai visité ce monastère en juillet 2022, son ameublement est modeste, les murs blanchis à la chaux portent les signes habituels d’un environnement de prière et de méditation. Sans aucun doute, la vie et la mission du père Sofian au sein de cette petite communauté du Mont-Liban n’étaient pas très différent de celui de n’importe quel monastère de son pays : « 23 octobre. Mihai et Daniel partent pour Beyrouth. Je reste seul, avec les pères, au monastère. Je lis, je me repose, et aux heures de prière et aux repas, j’accompagne les pères ».

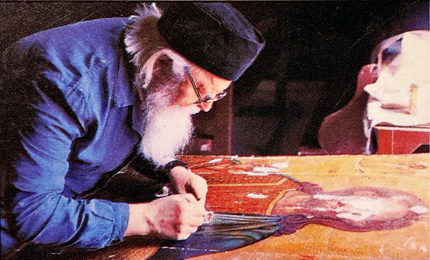

Père Sofian à Deyr el-Harf, en train de restaurer une icône de Jésus Christ

Bien que d’habitude réservé sur la qualité de son travail, Père Sofian exprime sa joie le 11 mai 1972, après la visite à Deyr el-Harf de Son Éminence Georges Khodr et ses invités, deux métropolites russes de la suite du patriarche Pimen de Moscou, qui « ont longuement discuté de la peinture de l’église, elle leur a plu, Dieu merci ». Lui-même, visitant le 7 juillet 1972 le monastère et l’église, où il célébra les vêpres, remarque : « La peinture des murs est très belle. Dieu soit loué ! ».

Le deuxième travail confié au père Sofian, après une demande insistante des hiérarques libanais, fut la peinture complète d’une nouvelle église dans la ville de Broummana, dans la région du Metn, lieu-chef de la métropolie grecque orthodoxe du Mont-Liban, aujourd’hui dirigée par Son Éminence Silouan. Pour ce nouveau travail, il était nécessaire de ramener Gavriil Moroșanu au Liban pour travailler aux côtés de son frère Mihai. Le 8 novembre 1971, l’œuvre était déjà en préparation : « Office divin. Pas de travail. Anniversaire de Mihai [Moroșanu] [...] Nous partons pour Broummana. Nous discutons avec le père Georges [le curé – m.n.] du problème de l’échafaudage et du plâtre à poser. Nous allons à Beyrouth et nous voyons un échafaudage métallique moderne bon pour être installé ici. L’échafaudage est bon, mais le coût est élevé ».

Le coût des travaux, et surtout la difficulté pour les églises locales de trouver les sommes nécessaires à leur réalisation, ont été une préoccupation constante pour le père Sofian. En avril 1978, alors qu’il préparait la fresque de la nouvelle cathédrale de Hama, en Syrie, le père Sofian écrivit une lettre à sa Béatitude Justin, le patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, plaidant ainsi en faveur des chrétiens syriens : « Si l’on me demandait une proposition à ce sujet, étant donné que j'ai été sur place et que je connais en partie la situation là-bas, qu’il s’agit en effet d’un diocèse dépourvu de possibilités matérielles, je propose humblement de réduire de 12 à 7 dollars le m² de peinture [...] » (Lettre datée avril 1978, conservée dans les Archives du Saint-Synode à Bucarest). Les travaux furent approuvés et la cathédrale fut peinte par le père Sofian et ses disciples en 1979, dans les conditions dramatiques d’une guerre civile qui a éclaté dans la région.

La situation était similaire à l’église grecque orthodoxe de Broummana, au Mont-Liban. Le 27 novembre 1971, le père note avec joie qu’ « il a été approuvé de rester au Liban pour la peinture de Broummana », et le 20 janvier 1972, il explique : « Lettre du patriarcat roumain : je resterai au Liban pour la peinture de l’église de Broummana. Je travaillerai, en recevant mon salaire habituel au pays, et ici sans aucune rémunération. Si l’Église ou quelqu’un d’autre souhaite payer quelque chose, l’argent sera envoyé immédiatement à l’église roumaine de Jérusalem. Dieu merci ! Je m’y conformerai pleinement ».

Les questions administratives sont soigneusement notées par la suite. Le 4 février, signature du contrat pour la peinture de l’église par Son Éminence Georges Khodr. À cette occasion, le père Sofian s’est rendu à Beyrouth : « De Broummana à Beyrouth, il faut 20 minutes en taxi. Nous avons acheté des pinceaux, de la peinture et de la nourriture pour ici ». Le 10 février, après avoir donné une conférence intitulée « L’icône et son importance dans la vie des chrétiens d’aujourd’hui », lors d’un congrès liturgique au monastère du Christ-Roi, le père Sofian note : « En tant que peintre d’icônes, j'aimerais de tout mon cœur que ce modeste travail de peinture aide les fidèles d’ici à prier et soit également un message d’amour de notre Église à ce monde oriental aux anciennes traditions chrétiennes. [...] Que le blé qui poussera dans les beaux champs du Liban se transforme en pain eucharistique, consacré également dans ces deux lieux saints : le monastère de Deyr el-Harf et l’église orthodoxe de Broummana ».

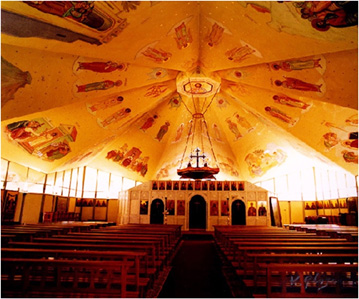

L’église Saint-Georges de Broummana a une architecture très particulière qui était de nature à poser des problèmes aux peintres roumains, et surtout au père Sofian, qui a conçu pour elle un programme iconographique spécial. L’église avait été construite en 1964 sur le site d’une ancienne église de 1880, selon un plan établi par le grand architecte libanais Samir Khairallah, qui l’avait conçue comme une réaction à la stagnation créative dans l’Église antiochienne de l’époque, lui donnant la forme d’une salle en étoile avec huit bras et un toit en accordéon, avec une capacité d’accueil de 500 personnes. Le 14 mai 1972, le père écrit dans son journal : « La nouvelle église que nous sommes en train de peindre est de style moderne, en forme de parapluie avec 8 doubles triangles sur un plan carré.

Saint-Georges de Broummana

Lorsqu’elle fut achevée, les chrétiens orthodoxes ne l’aimèrent pas, disant qu’elle ressemblait plutôt à une salle de danse qu’à une église, et demandèrent qu’une autre église soit construite près du cimetière. L’actuel métropolite a toutefois voulu la sauver et a décidé de la peindre. Il avait fait plusieurs tentatives, mais les « dessins modernes » proposés par les peintres ne lui convenaient pas du tout. Aujourd’hui, Samir [l’architecte – m.n.] est venu avec Son Éminence le métropolite. Pour l’instant, il a été décidé que le fond de l’ensemble des peintures de l’église serait poli à la feuille d’or. L’écriture à la base des compositions sera appliquée sur ce fond d’or. Les compositions et tous les saints apparaîtront comme des miniatures ». Un thème difficile et totalement nouveau pour l’équipe de peintres roumains. Le père Sofian n’a pas reculé et ne s’est pas laissé décourager par ce projet complexe. Le 15 février, on peut lire dans le journal : « J’ai établi le programme iconographique de l’église d’ici. L’intérieur de l’église est très monotone du point de vue de l’architecture, c’est pourquoi, pour égayer un peu l’intérieur, j'ai choisi une croix chromatique — or et bleu — et l’iconographie sera peinte en partant de ces deux teintes. Que Dieu bénisse ce début ! ».

Peintures murales roumaines de Saint-Georges de Broummana

Après un certain avancement du travail, il s’est avéré que la feuille d’or était trop chère et cette technique a été abandonnée. Comme il le note le 30 avril 1972, « après l’office, j’ai parlé de nouveau avec Samir, l’architecte qui avait été chargé de la construction de la nouvelle église à Broummana. Il a insisté pour que la fresque soit réalisée en une seule teinte et que nous abandonnions la croix chromatique que nous avions initialement proposée, croix par laquelle nous voulions éviter la monotonie des 16 surfaces égales des 8 triangles, et en même temps souligner le caractère chrétien de l’église. L’architecte, cependant, ne se préoccupe que de l’esthétique et de la simplicité moderne des surfaces et des lignes architecturales. Nous déciderons avec Son Éminence le métropolite Georges Khodr ».

Les travaux se déroulent dépourvus de joie, comme le note à plusieurs reprises le père Sofian : le 4 juin, dimanche de la Toussaint, dans une note commençant par les mots « Célébration de saint Antim, » le Père Sofian raconte que les peintres ont appris qu’ « on ne peut plus peindre en or, cela coûte trop cher, 30.000 livres.

Peintures murales roumaines de Saint-Georges de Broummana

On va utiliser la couleur de fond, le blanc et l’ocre, on ne mettra que des auréoles d’or et on gardera quelques étoiles d’or sur le fond. Nous nous résignons, avec beaucoup de regrets. Le 10 juin : « Toute la journée, nous avons poli des étoiles… des étoiles d’or ! Beaucoup de bruit et très peu de joie ! […] mon âme reste triste, comme tous ces jours ». Fin juin, le frère de Mihai Moroșanu, Gavriil, est attendu avec impatience, car le père Sofian et Mihai sont épuisés. La note du 1er juillet est révélatrice : « Nous travaillons sans interruption du matin (6 heures) jusque tard dans la soirée, avec une pause d’une heure à midi. Chaque jour, nous travaillons 15 à 16 heures : à genoux, debout ou reposant sur le dos, les jambes appuyées sur l’échafaudage penché, pleins de chaux, de peinture, de sueur, toujours tendus ».

Enfin, le dimanche 2 juillet, l’église reprend sa vie liturgique : « Aujourd’hui, nous avons célébré dans la nouvelle église, sous l’échafaudage. Beaucoup de gens sont venus, surtout des grecs orthodoxes. J’ai dit presque toutes les ecténies en grec ». Dimanche, le 16 juillet, de nouveau : « Bien que l’église soit occupée par les échafaudages sur lesquels nous travaillons, elle était pleine de monde, des gens du pays ainsi que des touristes ».

Durant l’été 1972, le père Sofian part travailler en Syrie, sur la fresque de l’église de Homs — d’autres voyages en Orient, d’autres œuvres de grande valeur, certaines malheureusement détruites entre-temps. Le 12 août, le père Sofian raconte le moment où il se sépare de sa deuxième maison au Liban : « Je suis monté à Deyr el-Harf, j’ai dit au père Elias que je partais, il n’était pas content du tout ! Nous sommes ensuite allés au monastère de Mar Elias Shuwayya, la résidence d’été du patriarche Elias IV. Il nous a reçus avec beaucoup d’aménité. Il était aussi très attristé que je ne sois pas resté pour terminer le travail à Broummana, il insiste pour que je reste ici au patriarcat d’Antioche. Je ne peux pas — je suis soumis à l’obéissance et je dois rester dans mon pays, je veux retourner chez les miens ! Nous nous sommes donc tous dit au revoir. Enfin, le 16 août, à Broummana : « Nous avons célébré la Sainte Liturgie dans la nouvelle église que nous sommes en train de peindre. C’est le dernier office divin ici. J’ai dit au revoir à tous les pères d’ici et de Deyr el-Harf. Que Dieu ait pitié de nous tous ! ».

Outre l’histoire de ses œuvres accomplies au Liban et de la vie spirituelle qui s’y déroulait, le père Sofian nous a également laissé des descriptions de lieux et de faits merveilleux, dont la richesse mériterait de nombreuses pages de commentaires. Je note seulement qu’il a visité le couvent des religieuses de Kaftoun, où est conservée la plus ancienne icône du Liban, une icône double, récemment restaurée et exposée à Paris, puis réinstallée dans l’église de Kaftoun (Hélou 2003 : 101-131). Les commentaires du père Sofian sur cette icône, comme sur d’autres qu’il vit au Liban et en Syrie, sont particulièrement précieux pour l’histoire de cet art assez peu connu.

Le père était un voyageur avide de beauté et de vestiges historiques. Ses impressions sur le monastère de Balamand, le plus important monastère du patriarcat d’Antioche, qui abrite l’Université de Balamand, et sur le monastère patriarcal de Shuwayya, un ancien et splendide monument d’architecture religieuse, sont consignées dans son Journal. Ses notes comprennent également des descriptions de la ville-musée de Baalbek, de la forteresse de Sidon, de la cour des émirs musulmans à Beiteddin, ainsi que des descriptions des paysages et des beautés naturelles du Liban : les montagnes de Sanin couvertes de neige toute l’année, la grotte de Jeita ou la vieille forêt de cèdres (Boghiu 2019 : 85, 86, 90, 122 et suiv. ; Boghiu 2000).

L’amour du père Sofian pour le Liban ressort clairement de ce dernier passage de son journal : « Les montagnes sont chargées de neige, et sur les pentes des monts des Cèdres l’on glisse avec beaucoup de bonne humeur. En descendant vers la mer, l’hiver devient le printemps, et sur la côte les amandiers fleurissent et les orangers mûrissent, comme au plus fort de l’été. Sur une très petite distance géographique, quatre saisons se rencontrent ».

Le père Sofian en 1972 à Bucarest. Photo Daniel Bedrane

Le journal du père Sofian Boghiu vient de recevoir un complément exceptionnel, incontournable dans la recherche sur sa vie et son activité créatrice : le livre du Protos. Antipa Burghelea Viața Părintelui Sofian Boghiu — o icoană a virtuții (Vie du Père Sofian Boghiu — une icône de la vertu), paru à Bucarest en 2022. Ouvrage d’une grande richesse d’information et rigoureusement présenté, le volume est le fruit du travail plein de patience d’un moine roumain qui n’a pas connu le père Sofian personnellement, mais qui en sait plus sur sa sainteté que n’importe qui.

Guide spirituel sans répit au cours des temps troubles qu’il vécut en Roumanie et à l’étranger, le père archimandrite Sofian Boghiu nous a laissé un héritage de gratitude contenu dans une phrase comme dans une camée : « Louange à Dieu pour tout ! ».

Ioana Feodorov

Août 2024

Institut d’Études Sud-Est Européennes, Académie Roumaine

Cette biographie est tirée d’un article publié par Ioana Féodorov dans la revue Chronos sous le titre « Voyages et travaux du père Sofian Boghiu au Liban ».

Pour y accéder :

http://uoblibraries.balamand.edu.lb/balamand_publications/journals/chronos/chronos_45/article_2.pdf

SOURCES

Boghiu Archim. Sofian, 2019, Jurnal, éd. Emilia Mareș et Garoafa Coman, Editura Bizantină.

Boghiu Père Sofian, 2000, « Despre cedrii Libanului », Vestitorul Ortodoxiei, 15 octobre, p. 7.

Burghelea Protos Antipa, 2022, Viața Părintelui Sofian Boghiu – o icoană a virtuții , ouvrage préfacé et coordonné par l’Archimandrite Nectarie Șofelea, exarque des monastères de l’Archevêché de Bucarest, Bucarest, Cuvântul Vieții .

Cândea Virgil (éd. coord.), 1969, Icônes Melkites . Exposition organisée par le musée Nicolas Sursock du 16 mai au 15 juin 1969, Beyrouth, Musée Nicolas Ibrahim Sursock.

Feodorov Ioana, 2023, Arabic Printing for the Christians in Ottoman Lands. The East-European Connection , Early Arabic Printing in the East Series, vol. 1 (EAPE-1), Berlin/Boston, De Gruyter.

(https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783110786996/html).

Hélou Nada, 2003, « L’icône bilatérale de la Vierge de Kaftoun au Liban : une œuvre d’art syro-byzantine à l’époque des croisades », Chronos , 7, pp. 101-131.

Kassatly Houda, 1996, La communauté monastique de Deir el Harf, Balamand, Université de Balamand.

|

|

|

|

|

|